細胞包括サブシーブカプセル

直径500-1000マイクロメートルの細胞包括マイクロカプセルの径をさらに小さくしたいという欲求から学生の川

端賢二君(現 日揮)とはじめた研究です。

直径1mm程度の二重管円筒管の内管と外管にそれぞれ混じり合わない流体を送液すると、微小管内で発生する層流によって、内管から押し出される溶液が、径

のそろった液滴になります。液滴の材料としてアガロースやゼラチンをつかえば、温度を操作することで微粒子を得ることができます。また、光架橋性高分子を

使えば、光を照射することで微粒子を得ることができます。

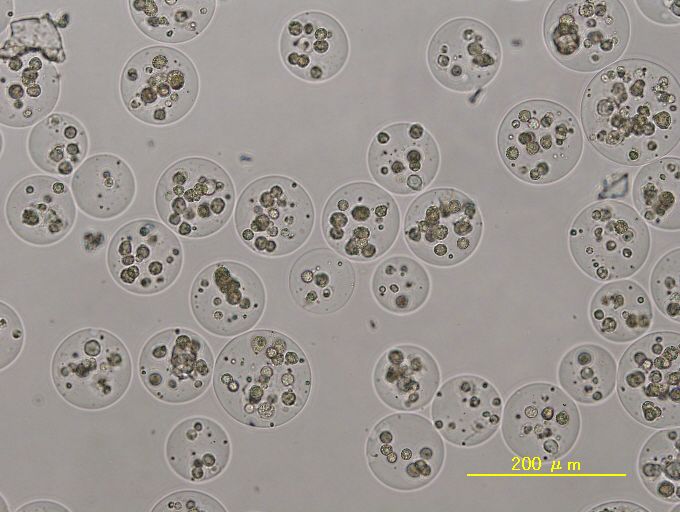

この方法を使うと、動物細胞の生存をほとんど損なうことなく、直径100マイクロメートル以下の動物細胞包括カプセルを作製できます。それまで報告されて

いた細胞包括カプセルの1/10の大きさしかないので、わたしは「サブシーブカプセル」と名付けました。

直径約100マイクロメートルの動物細胞包括アガロースカプセル

[論文発表]

・Shinji Sakai, Kenji Kawabata et al, Biomaterials, 26:4786-92, 2005.

・Shinji Sakai, Kenji Kawabata et al, Molecular Cancer Therapeutics,

4:1786-90, 2005.

・Shinji Sakai, Ichiro Hashimoto et al, Biomacromolecules, 8:2622-26,

2007.

・Shinji Sakai, Sho Ito et al, Biomaterials, 30:5937-42, 2009.

など

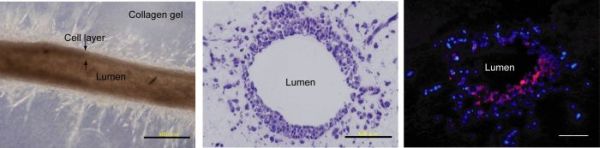

細胞包括ゲルファイバー(2重管で作製: 2007年発表)

細胞包括カプセルの作製の検討では、当初アルギン酸ナトリウム水溶液を高分子水溶液のモデル材料として利用していた

のですが、その際に、油の代わりに塩化カルシウム水溶液を流したらどうなるだろう?と考え、外筒から塩化カルシウム水溶液を流してみたところ、さまざまな

径のアルギン酸ゲルファイバーを簡単に作れることを見つけました。

さらにこのファイバーをコラーゲンゲル内に埋め込んだ後に、アルギン酸リアーゼを用いて動物細胞に穏和な酵素反応でこのファイバーを分解することで管腔構

造を形成できるのではと考え、検討を行ったところ良好に管腔構造を形成できました。

現在、ヒドロゲル内に任意の形状の管腔構造を作るための要素技術としても検討しています。

[論文発表]

・Shinji Sakai, Shinsuke Yamaguchi et al, Biomacromolecules, 9:2036-41,

2008.

・Takayuki Takei, Shinji Sakai et al, Biotechnology Progress,

23:182-186, 2007.

など

細胞包括ゲルチューブ(3重管で作製: 2010年3月発表 in

Biochemcal Engineering Journal誌)

強度に優れたアルギン酸のゲル皮膜を有する直径数十〜数ミリメートルのゲルチューブを作製することにも成功

しました。ゲルチューブを作製する際には、3重管を使用します。中心の管から細胞を分散させた高分子溶液(デキストランやゼラチンなど)を送液し、その外

側の管からアルギン酸ナトリウムの水溶液を送液します。さらに最外管にアルギン酸ナトリウムをゲル化させるためのカルシウムなどの金属イオンを含んだ水溶

液を送液すると、各溶液の流速を制御することによって簡単にゲルチューブの直径や中心部の細胞が存在する部分との比を制御することができました。

また、アルギン酸は容易に溶解できるため、それによってアルギン酸を除去した組織体を作製することもできます。

・T. Takei. N. Kishihara, S. Sakai, et al, Biochemical Engineering Journal, 49(1):143-147(2010).