レプリカ法を用いた走査型電子顕微鏡(SEM)観察

溶液からの結晶成長や各種気体包接化合物のように反応を伴う結晶成長機構の解明を目的として、従来「均一」と考えられていた溶液・単結晶の内部構造を電子顕微鏡レベルで観察するための技術開発を目指しています。すでに提案したレプリカ法により、かなり大きなサイズの分子集団の存在を示唆されています。さらに種々の「相転移」現象におけるこれら分子集団の役割・機能について詳しく検討しています。同様な手法により数十万年前の深海底地中から採掘された気体包接化合物の結晶や鐘乳石の結晶内部の構造変化を観察しながら、数十万年間の地球大気環境との関連について検討しています。

どんな研究をしているのでしょうか?

溶液や結晶の構造をナノメートル(1ミクロンのさらに1000分の1)という肉眼では見ることができないレベルまで突き詰めて観察する研究を行っています。溶液や結晶は一般に均一として扱われていることが多いですが,果たして本当にそうなのでしょうか?私たちは,溶液中の溶質分子は全てが独立に存在するのではなく,溶質が会合したクラスター(分子性集団)として存在しており,このクラスターの離合集散が結晶化などの相転移(液相→固相)を引き起こす引きがねになっていると考えています。

実際,どうなっているのか?と言う疑問の答えを見出すために走査型電子顕微鏡を用いて溶液内部の構造の直接観察を試みています。

溶液って,どうやって観察するのでしょうか?

私たちが見たいのは結晶のミクロな構造なので,光学顕微鏡では到底観察することができません。こんなとき活躍するのが走査型電子顕微鏡(SEM)です。SEMで観察すると最高100

万倍まで倍率を上げることができ,数nm (1 m の10億分の1) の微細構造を観察することができます。

ところが,SEM内部は真空になっているので溶液を入れるとすぐに気化してしまって観察どころじゃありません。そこで,プラズマ製膜法という手法を用います。まず,試料を冷媒に注いで瞬間凍結させ,溶液構造を固定します。その後,凍結試料を割断すると溶液構造を反映した微細な凹凸が割断面に現れます。この凹凸の上に薄い膜を製膜して,できた膜を溶液構造のレプリカとして観察するわけです。

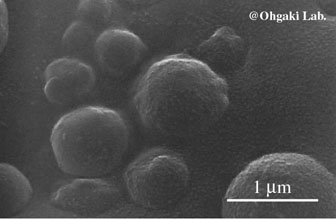

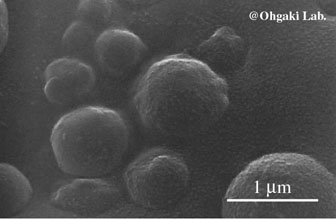

(右写真:生クリームのレプリカ膜SEM像)

どんなものを観察しているのでしょうか?

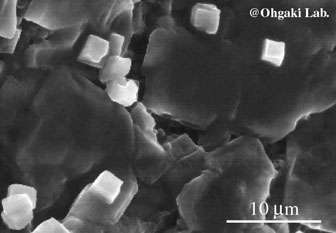

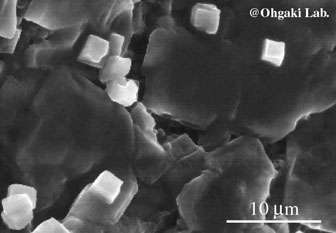

結晶が発生,成長していく過程をとらえるため,様々な速度で生成したNaCl結晶を観察しています。(NaCl水溶液,NaCl水溶液を再結晶させた結晶,梅干しの果肉およびバター,マーガリン中で発生したNaCl結晶など)

気液のゲル(液相の中に微粒気体が分散しているもの)であるアイスクリーム,生クリームを観察して,気体の大きさ,分散状態が実際の味に及ぼす影響などを評価しています。また,ビールの様な気液の分散系(液の中に微粒気泡が分散しているもの)の観察から,液相から気泡が発生,成長していく過程の解明を行ってます。

(右写真:梅干し果肉内のNaCl結晶のレプリカ膜SEM像)

本ページの写真は,全て平井研 菅原グループ所有の物であり,無断使用,転載を禁じます。

Copyright (C) 2002-2025 Sugahara research Gr. All rights reserved.

旧大垣研究室のメインページに戻る